Der Aston Martin DBR1 war neben dem Ferrari 250 Testa Rossa der dominierende und einer der attraktivsten Rennsportwagen der späten 1950er Jahre.

Er ist untrennbar mit Englands Starpiloten Stirling Moss und seinen Erfolgen am Nürburgring und bei der Tourist Trophy verbunden, und schließlich errang er im letzten Jahr der Werkseinsätze 1959 mit dem Aston Martin die Sportwagen-Weltmeisterschaft. Der Sieg in Le Mans mit Salvadori und Shelby war ein perfekter Abschied des David Brown Racing Departments aus der Sportwagen-WM, bevor man – allerdings ohne nennenswerte Erfolge – in die Formel 1 und ab 1962 in die GT-Kategorie einstieg – aber das ist eine andere Geschichte.

Die Nachkriegs-Rennsportgeschichte Aston Martins begann mit der Übernahme der aus der Vorkriegszeit bereits bekannten Sportwagen-Manufaktur durch den Industriellen David Brown im Jahr 1947. Kurze Zeit später erwarb Brown auch die Traditionsfirma Lagonda und bekam so Zugang zu einem modernen Doppelnockenwellen-Sechszylindermotor, konstruiert von Willie Wilson und W. O. Bentley. Dieses Aggregat, anfangs mit 2,6 und später mit knapp 3,0 Litern Hubraum, bildete die Basis für eine Kaskade berühmter Rennsportwagen, die schließlich im DBR1 ihren Höhepunkt fand („DBR“=David Brown Racing). Es begann mit dem DB2 (1949-1951), dann folgten der DB3 (1952/53) und der DB3S (1953-1957), der die leistungsstärkeren Ferrari, Jaguar und Maserati auf anspruchsvollen Rennkursen (Nürburgring, Dundrod, Goodwood) durchaus schlagen konnte – nicht zuletzt aufgrund hervorragender Straßenlage, eines hochkarätigen Fahrerteams (Moss, Brooks, Collins, Salvadori, Shelby), das in der Sportwagen-Szene seinesgleichen suchte, und einer straffen Teamorganisation durch Rennleiter John Wyer. Auch in Le Mans konnte man einige beachtliche Erfolge einfahren, allerdings fehlte nach vielen Jahren Renneinsatz immer noch die Krönung, ein Le Mans-Sieg oder der WM-Titel.

1955/56 entstand die letzte Entwicklungsstufe: Der DBR1 war eine „state-of-the-art“-Konstruktion, die alles in sich vereinte, was Ende der 1950er Jahre einen Frontmotor-Rennsportwagen ausmachte: Gitterrohrrahmen, Scheibenbremsen, Getriebe hinten zusammen mit dem Differential (Transaxle-Prinzip), De Dion-Hinterachse, 2 OHC-Motor (Leichtmetall, 6 Zylinder in Reihe, Doppelzündung, Trockensumpfschmierung) – es fehlte nur die Einspritzung. Die Alu-Karosserie war eine Augenweide, wohl der attraktivste Frontmotor-Sportwagen der 1950er Jahre, der Entwurf stammte noch von Frank Feeley.

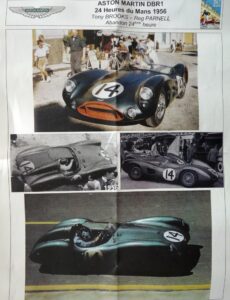

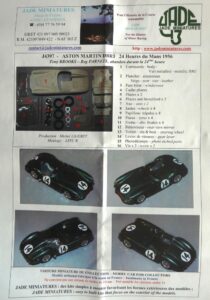

Ein Prototyp des von Ted Cutting konstruierten Autos startete bereits 1956 in Le Mans, als ein spezielles Reglement des ACO für „Prototypen“ eine Hubraumobergrenze von 2,5 Litern vorsah (eine Reaktion auf den Unfall von 1955). Um dieses Fahrzeug geht es im weiteren Teil dieses Berichts: Der DBR1/250 wurde bisher (2025) nur in Form von Resine-Kits von Provence Moulage und Jade angeboten, der Jade-Bausatz wird hier vorgestellt.

1957 trat Aston Martin mit zwei DBR1 (Fahrzeuge Nr. 1 und 2) gegen Konkurrenten aus Italien und England an, die mit ihren deutlich größeren Motoren (3,8 bis 4,5 Liter) kaum zu schlagen waren. Dennoch gelang dem Aston Martin DBR1 (Fahrzeug Nr. 2) am Nürburgring ein überzeugender Sieg, dank seiner überragenden Straßenlage und aufgrund der Fahrleistungen von Tony Brooks und dem kaum bekannten Noel Cunningham-Reid – es war der erste internationale Erfolg des DBR1. Der parallel z.B. in Le Mans eingesetzte DBR2 mit einem größeren Motor (3,7 Liter) konnte die Konkurrenz (Maserati, Ferrari, Jaguar) in den Langstreckenrennen allerdings nicht gefährden.

Aston Martin DBR1/300, Nürburgring 1000 km 1957, Sieger (Brooks – Cunningham-Reid), Modell von Solido (aus dem Modellmuseum)

Eine neue Chance für einen erfolgreichen Angriff auf die WM und Le Mans ergab sich für den DBR1 aus der 1958 eingeführten Hubraumbegrenzung auf 3 Liter: Nun war man mit dem bewährten Ex-Lagonda-Aggregat auf Augenhöhe mit Ferrari, dem Sportwagen-Weltmeister von 1956 und 1957, Maserati war werksseitig nicht mehr dabei, und Jaguar litt unter einem defektanfälligen Motor. Für Aston Martins Griff nach den Sternen musste es der DBR1 mit dem Ferrari 250 TR (Testa Rossa) oder dem von Jahr zu Jahr stärkeren Porsche 718 Spyder aufnehmen.

In den Jahren 1958 und 1959 war die Sportwagen-WM vom Duell Aston Martin gegen Ferrari geprägt. Die beiden modernsten Rennsportwagen der Zeit gewannen zehn der elf WM-Rennen (je fünf für die beiden Konkurrenten) und teilten sich die WM-Titel und die Le Mans-Siege: 1958 ging an Ferrari, 1959 an Aston Martin. 1958 kamen drei DBR1 zum Einsatz (Fahrzeuge Nr. 1, 2 und 3) und 1959 deren fünf (Nr. 1 bis 4 als Werkswagen und Nr. 5 im Privateinsatz). Entscheidend für den Erfolg der britischen Marke waren dabei die überragenden Leistungen von Stirling Moss, z.B. am Nürburgring (1958, 1959) und bei der Tourist Trophy (1959). Die Gesamtbilanz der DBR1-Werkseinsätze in der Sportwagen-WM (plus Le Mans 1956) kann man als „Topp oder Hopp“ kennzeichnen: Insgesamt gab es 26 Werkseinsätze mit sechs Siegen und 15 Ausfällen, dazu drei weitere Podiumsplätze (2. und 3. Platz). Die Ausfallquote war also recht hoch, vor allem verursacht durch die fragile Kraftübertragung, insbesondere durch das werkseigene (!) Getriebe.

Modelle in 1/43, DBR1/250, DBR1/300 (Werkswagen bis 1959)

In einer Übersicht werden die Merkmale und Rennerfolge der fünf DBR1-Fahrzeuge zusammengestellt. Auf Seite 2 dieser Übersicht werden die Modellhersteller genannt, differenziert nach den unterschiedlichen Karosseriemerkmalen und getrennt nach Diecast-/Resincast-Modellen und nach Kleinserienmodellen/Bausätzen. Die aktuelle Verfügbarkeit bleibt unberücksichtigt. Grundsätzlich muss man bei den Werkswagen (1956-1959) mindestens zwischen vier Karosserieformen unterscheiden (1), (2), (3), (4), die Unterschiede werden in der Übersicht aufgezählt.

(1) DBR1/250 (Le Mans 1956): bislang (2025) keine Resincast-Modelle im Angebot, Bausätze von Provence Moulage und Jade (zum Jade-Bausatz später mehr)

(2) DBR1/300 (Werkswagen 1957/58 und Sebring/Nürburgring 1959): Die DBR1-Fahrzeuge der beiden Saisons 1957 und 1958 hatten die „normale“ Form, abweichend von den Le Mans-Autos 1959. Ein überzeugendes Diecast- oder Resincast-Modell gibt es bis heute (2025) nicht, empfehlenswerte Bausätze kommen (kamen) von Jade und Provence Moulage. Interessant: Der DBR1/300 Nr. 5, Privateinsatz von Whitehead in Le Mans 1959, hatte genau die „normale“ Form und wird in guter Qualität von Spark angeboten. Spark könnte also auf dieser Basis ohne großen Aufwand die erfolgreichen Werkswagen von 1957 und 1958 auflegen – warum das bislang (2025) noch nicht geschehen ist, kann ich nicht nachvollziehen.

Mit ein paar kleinen Änderungen kann man den von Spark angebotenen privaten Whitehead-DBR1 von 1959 allerdings in den einen oder anderen Werks-DBR der Jahre 1957/58 verwandeln. Dazu müssen allerdings die Startnummern geändert und ein paar Karosseriedetails betrachtet werden: War der Beifahrersitz wie beim Whitehead-DBR abgedeckt? Hatte das Auto Zusatzscheinwerfer vorn oder fehlten diese (nur ein Schutzgitter vor den Öffnungen)? Welche Farbe hatte die vordere Kühlergrill-Umrandung? Welche Belüftungsschlitze hatte die Motorhaube? An diesen Angaben, die in der hier abrufbaren Tabelle für einige Werks-DBR der Sportwagen-Saison 1957/58 (und Nürburgring 1959) zusammengestellt wurden, kann man sich bei der Modifikation des Spark Modells (Whitehead, Le Mans 1959) orientieren. Bei den folgenden Werkswagen sind die Änderungen nur geringfügig, sie beschränken sich auf die Startnummern und die Farbe um den Kühlergrill: Nürburgring 1957-Sieger (Nr. 14), Le Mans-Werkswagen 1957 (Nr. 19,20), Le Mans Werkswagen 1958 (Nr. 2,3,4). Beim DBR der Targa Florio 1958 (Nr. 100) und beim Nürburgring-Sieger 1958 (Nr. 1) könnte es sein, dass die vorderen Belüftungsschlitze auf der Motorhaube fehlten, aber das ist trotz einer guten Fotoauswahl nicht sicher. Sie beim Spark-Modell zu entfernen, würde allerdings eine Zerlegung des Modells und eine Neulackierung erfordern. Der DBR, der 1959 am Nürburgring siegte, könnte nur nach aufwändigen Modifikationen des Spark-Modells gestaltet werden: Das Auto hatte am Nürburgring 1959 keine Beifahrersitz-Abdeckung , keine vorderen Zusatzscheinwerfer und keine Schlitze in der Motorhaube.

Aston Martin DBR1/300, Sieger am Nürburgring 1958 (Moss-Brabham), Modell auf Basis von Spark (siehe oben)

Noch ein Blick zurück ins Modellmuseum: Solido legte in den 1960er/1970er Jahren die legendäre 1/43-„Serie 100“ auf, ein Modell dieser frühen Diecast-Serie war der Aston Martin DBR1/300. In Lizenz erschien das Modell auch unter dem Namen „Dalia-Solido“, und die Karosserie des Solido-Aston bildete dann die Grundlage für den bei Grand Prix Models produzierten Metallbausatz unter dem Label „Modsport“.

(3) DBR1/300 Le Mans 1959: Es gibt ein schönes Resincast-Modell von Spark sowie Bausätze von mehreren Herstellern, u.a. wieder Provence Moulage und Jade.

(4) DBR1/300 Goodwood 1959: Die drei DBR1 beim letzten Werkseinsatz in Goodwood hatten das kürzere und höhere „Le Mans-Heck“, aber nicht die Aero-Abdeckungen der Le Mans-Autos. Es gab auch noch ein paar andere spezielle Karosseriemerkmale (siehe oben: Übersicht). Von dieser Variante des DBR1 ist meines Wissens bislang noch kein exaktes Modell produziert worden.

Zu den fünf DBR1 im Einzelnen:

Der DBR1 Nr. 1 wurde als Werkswagen in den Jahren 1956 bis 1959 eingesetzt, danach noch in privater Hand (Essex Racing) bis 1962 – unter den fünf DBR1 hatte dieses Auto also die längste Renngeschichte. Erster Auftritt: Le Mans im Juli 1956. Juli ist hier kein Druckfehler, denn die Umbaumaßnahmen entlang der Boxengerade, als Reaktion auf den schweren Unfall 1955, erforderten eine Verschiebung des üblichen Juni-Termins. Als Konsequenz des 1955-Desasters änderte der A.C.O. (Automobile Club de´l Ouest) außerdem das Reglement für die großen Rennsportwagen, die als Prototypen bislang immer die Rennen bestimmt hatten. Für diese war nun ein maximaler Hubraum von 2,5 Liter vorgesehen. Damit verlor Le Mans im Übrigen den WM-Status. Dass vor dem Rennen dann doch die großen Jaguar D mit 3,4 Liter-Motoren und die Aston Martin DB3S (3 Liter) als „Seriensportwagen“ (Production Sport Cars) zugelassen wurden, ist eine jener Merkwürdigkeiten des Veranstalters, die eigentlich nur durch die Befürchtung rückläufiger Zuschauerzahlen erklärbar ist – „Production Cars“ waren diese beiden Typen sicher nicht.

Wie auch immer, Aston Martin fuhr aufgrund dieser Reglementänderung zweigleisig: Das Le Mans-Team bestand aus zwei DB3S mit 3 Liter-Motoren, die letztlich auf das Jahr 1953 zurückgingen, und dem brandneuen Prototyp „DBR1“, der in Le Mans seine Premiere feierte und regelkonform mit einem 2,5 Liter-Motor ausgestattet war, daher der Name „DBR1/250“. Dieser kleinere Motor (er hatte 13mm weniger Hub als der 3 Liter-Motor) blieb allerdings die Ausnahme, in der anstehenden Saison 1957 sollte der DBR1 in den Rennen der Sportwagen-WM dann mit dem bekannten 3-Liter-Motor als „DBR1/300“ an den Start gehen.

Die Karosserieform des DBR1/250 unterschied sich vom späteren DBR1/300. Die Heckpartie erinnerte noch stark an den älteren DB3S und die Front war wenig harmonisch – von den fließenden Linien des DBR1/300 war man noch weit entfernt. In Le Mans 1956 fiel der Prototyp bei seiner Premiere aus.

Im Mai 1957 in Spa hatte der DBR1 dann die endgültige Form und den 3 Liter-Motor unter der Haube. Bei sieben der acht WM-Einsätze 1957-1959 war Roy Salvadori der Chefpilot, das beste Resultat war Platz 2 bei der Tourist Trophy 1958 – insgesamt eine wenig erfolgreiche Bilanz.

Beim letzten Renneinsatz des DBR1 Nr. 1 folgte dann aber der Paukenschlag: Stirling Moss überredete sein Team, im Juni 1959 entgegen der ursprünglichen Planung ein Auto zum 1000 km Rennen auf dem Nürburgring zu entsenden, mit ihm und Jack Fairman als Fahrer. Sein Auftritt in der Eifel ist bis heute eine Legende und vermutlich – neben der Mille Miglia 1955 – Stirlings größte Leistung mit einem Sportwagen. Moss saß 37 der 44 Runden (840 km) am Steuer, musste die Probleme des an diesem Tag indisponierten Fairman ausgleichen (darunter ein Ausritt in die Botanik) und das starke Ferrari-Team in Schach halten. Am Ende eröffnete Moss mit dem einzigen WM-Sieg des DBR1 Nr.1 Aston Martin die Chance auf den Titel des Sportwagen-Weltmeisters, was sich mit den folgenden DBR-Siegen in Le Mans und in Goodwood auch erfüllte.

Der älteste DBR1 wurde in diesen beiden letzten Rennen des Werksteams allerdings nicht mehr eingesetzt, er wurde auch nicht wie die anderen Werkswagen mit dem für den Le Mans-Einsatz entwickelten „Aero-Heck“ versehen sondern behielt seine ursprüngliche Form. Die WM-Einsätze des DBR1 Nr. 1 über die Jahre 1957 bis 1959 wurden in einer Bilanz Fzg.1 zusammengestellt.

Nach dem Ausstieg des Aston Martin Werksteams Ende 1959 wurde der DBR1 Nr. 1 1961 an John Ogier (Essex Racing) verkauft, der das Auto 1961 und 1962 am Nürburgring (1000 km) einsetzte. Bemerkenswert war die Fahrerbesetzung 1961: Mit Bruce McLaren und Jim Clark bildeten die beiden als kommende Formel 1-Weltmeister gehandelten Supertalente ein spektakuläres Team. Die weitere Geschichte des DBR Nr. 1 kann der bereits genannten Übersicht (s.o.) entnommen werden. So wechselte das Auto z.B. im Jahr 2017 bei einer Auktion von Sotheby´s für über 22 Mio. $ den Besitzer.

Der DBR1 Nr. 2 war das bei weitem erfolgreichste aller fünf Fahrzeuge: Dieses Auto wurde 1957-1959 als Werkswagen eingesetzt, danach 1960 vom privaten Baillie-Team. Die Nr. 2 bescherte Aston Martin den ersten großen WM-Erfolg am Nürburgring 1957, zweimal wurde der Sieg bei der Tourist Trophy in Goodwood geholt (1958 und 1959), und als Höhepunkt gewann der DBR1 Nr. 2 mit Salvadori und Shelby 1959 in Le Mans. 1960 wurde das Auto an Major Ian Baillie verkauft und am Nürburgring und in Le Mans eingesetzt, allerdings ohne großen Erfolg. Die WM-Einsätze des DBR1 Nr. 2 über die Jahre 1957 bis 1960 wurden in einer Bilanz Fzg. 2 zusammengestellt. Auch hier kann die weitere Geschichte des DBR Nr. 2 der Übersicht (s.o.) entnommen werden. Ein Besitzerwechsel von 2012 erfolgte z.B. für eine Kaufsumme von 20 Mio. £.

Der Baillie DBR1 von Le Mans 1960 mit Ian Baillie und Jack Fairman am Steuer wurde als Resine Bausatz von Jade produziert und als Resine-Fertigmodell von Spark. Das Spark Modell wurde auf dieser Webseite bereits vorgestellt (LINK).

Der DBR1 Nr. 3 wurde 1958 und 1959 in sechs WM-Rennen vom Werk eingesetzt. Die WM-Einsätze wurden in einer Bilanz Fzg.3 zusammengestellt. Danach folgten 1960 und 1961 Einsätze des schottischen Border Reivers Teams, dort erhielt der DBR eine dunkelblaue Lackierung. Größter Erfolg der Werkseinsätze war der Sieg am Nürburgring 1958 (1000 km Rennen) mit Moss und Brabham.

Bei fünf der sechs WM-Einsätze saß Stirling Moss am Steuer. Bei Border Reivers wurden 1960 der aufstrebende Formel 1-Star Jim Clark und der Routinier Salvadori eingesetzt, in Le Mans 1960 schaffte man immerhin Platz 3.

Vom Border Reivers Le Mans-Auto (1960) gab es Resine-Bausätze von Provence Moulage und Jade und einen Metall-Bausatz von SMTS sowie in jüngerer Zeit auch ein Resincast-Modell von Spark. Ein ausführlicher Bericht zum SMTS-Bausatz wurde 2018 auf dieser Webseite eingestellt (LINK).

Der DBR1 Nr. 4 entstand 1959 nach einem Umbau des DBR3 von 1958 und fuhr in der letzten Werks-Saison in Le Mans und bei der Tourist Trophy, hatte also schon gleich das höhere und kürzere Aero-Heck. Das Auto wurde 1961 an John Ogier (Essex Racing) für einen Einsatz in Le Mans ausgeliehen.

Der DBR1 Nr. 5 schließlich war kein Werkswagen, er wurde an Graham Whitehead für Privateinsätze 1959 und 1960 verkauft. Dieses Auto lief 1959 als Backup für die Werkswagen am Nürburgring, in Le Mans und in Goodwood, allerdings mit der „normalen“ Karosserie und nicht mit dem speziellen Le Mans-Aero-Heck.

Von dem Whitehead-DBR1 in Le Mans 1959 gibt es ein schönes Resincast-Modell von Spark, das erste (und hoffentlich nicht das letzte) Spark-Modell des DBR1 mit der „normalen“ Karosserie.

Aston Martin DBR1/300 – technische Daten

Aluminium-Karosserie auf Stahl-Gitterrohrrahmen, Radstand 2,286m, Länge 4,026m, Breite 1,626m. Drehstabfederung, hinten DeDion-Achse, Scheibenbremsen. Sechszylinder-Reihenmotor (Aluminium) hinter der Vorderachse, 83 x 90mm = 2922ccm bzw. 84 x 90 = 2992ccm Hubraum, 2 obenliegende Nockenwellen, 2 Ventile pro Zylinder, 3 Weber-Doppelvergaser, Doppelzündung, Trockensumpf-Schmierung, 5 Gänge, Transaxle-Bauweise (Getriebe hinten). Gewicht ca. 800 kg, Spitzenleistung 1957: 240 PS, später bis zu 255 PS (6000 U/min), in Le Mans 1959 waren zwei der drei Werkswagen auf ca. 245 PS gedrosselt. Spitze 265 km/h. Reifen: 6,00×16 vorn, 6,50×16 hinten.

Abweichende Daten für den DBR1/250 (Le Mans 1956): 83 x 76,8mm=2493ccm Hubraum, gut 210 PS.

Einbau neuer Motoren ab 1960: Im Mai 1960 erhielt der Formel 1-Aston Martin (DBR5) einen neuen Motor, bei dem u.a. die Auspuffseite von rechts nach links wechselte (also von steuerbord nach backbord). Die auf 3 Liter vergrößerte Version wurde danach auch den Teams mit privat eingesetzten DBR1 angeboten, die z.T. diese Variante übernahmen, das gilt auch für später restaurierte Fahrzeuge. Diese DBR hatten den seitlichen Auspuff daher auf der Backbordseite – siehe Tabelle zu den „Merkmalen“ der verschiedenen DBR-Autos.

Aston Martin DBR1/250 (Fahrzeug Nr. 1) – Resine-Kit von Jade

Der französische Bausatz-Hersteller „Jade“ bietet eine Vielzahl verschiedener Varianten des DBR1 und DBR2 an. Die Kits sind zwar älteren Datums, können aber wohl noch z.B. bei Grand Prix Models bestellt werden (oder über analoge oder Online-Börsen). Sie ähneln im Grundsatz den bekannten Resine-Bausätzen von Provence Moulage, im Gegensatz zu Renaissance oder SMTS besteht der Bausatz aus relativ wenigen Teilen. Immerhin liefert Jade das Modell zusammen mit einer Beilage aus, die Farbfotos vom Auto in Le Mans zeigt und die Bauteile mit einer dazu passenden Legende abbildet. Eine „Explosionszeichnung“ fehlt, aufgrund der überschaubaren Zahl der Einzelteile ist sie aber auch nicht nötig. Die Beilage und ein Foto der Bausatz-Teile sind hier abgebildet.

Die Karosserie ist maßstabgereicht und entspricht der etwas speziellen Form des DBR1/250-Prototyps, die Gussqualität ist sehr gut. Die Beifahrer-Abdeckung ist bereits eingearbeitet und hat beim Zusammenfügen der Karosserie und des Unterbaus eine sehr gute Passform. Der Unterbau besteht aus Bodenplatte, Sitzen, dem Sockel für das Armaturenbrett und dem Armaturenbrett selbst. Alles passt gut zusammen. Die Speichenfelgen sind hervorragend, sehr fein gearbeitet und in der Größe stimmig. Man beachte, dass die Felgenränder beim DBR1/250 (ebenso wie beim Vorgängerauto DB3S) ein wenig über den Rand der Reifen hinausragten – man kann dies gut auf Fotos des Autos sehen. Das war eine Spezialität der Aston Martin Rennsportwagen, die erst mit dem DBR1/300 verschwand – dort waren die Felgen wieder „normal“ (bündig) montiert, so wie z.B. bei Ferrari.

Die meisten der beigefügten Ätzteile sind für den DBR1/250 überflüssig, sie gehören vielmehr zum DBR1/300. Das Dreispeichen-Lenkrad ist ein Resineteil und sehr fein gearbeitet, bei geschickter farblicher Gestaltung (Holzrand, Innenteil schwarz) muss das Lenkrad nicht durch ein Teil aus dem Zubehörangebot ersetzt werden. Die größte Klippe besteht aus der Einpassung der Scheinwerfer-Abdeckungen und der Rundum-Scheibe. Der Zuschnitt der Plexi-Teile benötigt viel Geschick, eine gute Schere und etwas Modellbauer-Glück. Die Decals sind dagegen wieder in guter Qualität und einfach anzubringen. Wer ein perfektes Modell haben möchte, würde noch die Tür- und Haubenspalten über den Startnummernfeldern nachzeichnen, das braucht aber eine geübte Hand, ansonsten sollte man lieber darauf verzichten. Über die Wahl der Farbe der Karosserie folgt hier noch ein ausführlicherer Text.

Lackierung in „Almond Green“:

„Almond Green, a medium light metallic more of a grey/blue sea tint than seas green“ (Journal „Four Small Wheels“ von Grand Prix Models, 1990).

Also: „Ein mittleres helles Metallic Grün, eher ein grau-blauer Seeton als Seegrün“. Die Probleme der Modellhersteller, die Farbe korrekt zu treffen, entstehen aus zwei Gründen: Erstens zeigt die grüne Metallic-Farbe eine Art „Chamäleon“-Effekt, d.h. je nach Helligkeit, Lichteinfall und Blickwinkel ergeben sich für den Betrachter oder auf Foto-und Filmmaterial erhebliche Unterschiede des Farbtons, selbst bei den aktuell und unter optimalen Bedingungen fotografierten DBR1, die ja heute alle noch in Ausstellungen, Veranstaltungen oder auf Rennstrecken (Goodwood, Le Mans,…) zu sehen sind. Und zweitens: Orientiert man sich an den relativ wenigen Farbfotos oder Farbfilmen aus den 1950er Jahren, kommen die nach heutigem Maßstab begrenzte Qualität des damaligen Equipments (Kamera, Filme) und der unzulänglichen Entwicklungstechnik und die Farbverfälschungen im Zuge der Publikation in Büchern und Journals hinzu. Wenn man eine Handvoll Fotos des DBR1 aus jenen Tagen nebeneinander legt, wird das Problem für den Modellhersteller (oder den Modellbauer bei der Wahl der Lackierung für seinen DBR1-Bausatz) offenkundig. Die alten Aufnahmen eignen sich kaum zur Bestimmung des korrekten „Almond Green“.

Besser geeignet sind dafür die fünf heute noch vorhandenen und aufwändig restaurierten Fahrzeuge, bei denen die neuen Besitzer und die Restaurierungsbetriebe sicher erheblichen Aufwand betrieben haben, die korrekte Farbe für die Lackierung zu treffen. Vergleicht man allerdings die Lackierungen der vorhandenen 1/43-Modelle (IXO, Spark, Matrix, Starter), sind die Unterschiede z.T. so erheblich, dass offenbar nicht alle Hersteller diese Chance genutzt haben.

Auch die Lackierung der Aston Martin DBR1-Varianten von Spark erscheint im Vergleich mit Fotos der aktuellen DBR1-Autos nicht ganz stimmig: Das Grün ist – so mein Eindruck – etwas zu dunkel und zu kräftig geraten, die Grau-Komponente ist schwächer als bei den Vorbildern. Der Sammler von Aston Martin-Rennsportwagen in 1/43, der auf die ansonsten gute Qualität der Spark-Modelle setzt und auf weitere DBR-Varianten hofft, wird die Spark-Lackierung allerdings akzeptieren, um in seiner Vitrine eine Aston Martin-Reihe in einheitlicher Farbe aufstellen zu können.

Quellen: Siehe Rubrik „Über diese Seite“ → „Anmerkungen zu Minerva Endurance“

Die folgenden Literaturquellen wurden für diesen Beitrag vornehmlich genutzt: Paul Parker, Sportscar Racing in Camera 1950-1959, Haynes Publishing, 2010 / Paul Parker, Sportscar Racing in Camera 1960-1969, Haynes Publishing, 2008 / Paul Parker, Sportscar Racing in Camera 1960-1969, Volume 2, Behemoth Publ., Wincanton (UK) 2016 / Dominique Pascal, British Cars at Le Mans, Haynes Publ., Sparkford 1990 / Quentin Spurring, Le Mans The Official History of the World´s Greatest Motor Race, 1949-59, Haynes Publ., Sparkford 2011 / Quentin Spurring, Le Mans The Official History of the World´s Greatest Motor Race, 1960-69, Haynes Publ., Sparkford 2010 / Anthony Pritchard, Aston Martin – The Post-War Competition Cars, Aston Publ., Bourne End, Bucks, 1991

Artikel „Aston Martin DBR1” im Journal „Automobilsport – Racing – History – Passion”, Heft 03/2018

Webseiten: ultimatecarpage, conceptcarz, zwischengas, simeonemuseum, racingsportscars, evo.co.uk, talacrest, rmsothebys